トップインタビュー

HOME

HOME- トップインタビュー一覧

- 第24回 国際金融情報センター 理事長 玉木 林太郎様

「トップインタビュー」は企業や大学、団体のリーダーにお会いし、グローバル化や第4次産業革命、DX(デジタルトランスフォーメーション)、ESG(環境・ソーシャル・ガバナンス)、働き方改革など、ビジネスパーソンや学生のみなさまが関心のあるテーマについて、うかがってまとめる特別コンテンツです。さまざまな現場で活躍するトップから、いまを読み解き、未来に向けて行動する視点やヒントを探って、お届けします。

玉木林太郎(たまき・りんたろう)氏

トップインタビュー第24回は経済や金融ビジネスに関連し、長く、グローバル世界を知る「羅針盤」として機能を果たしてきた公益財団法人国際金融情報センター(JCIF)の玉木林太郎理事長です。大蔵省(現・財務省)やOECD(経済協力開発機構)などで要職を務め、国際的な経済・財政・金融政策の最前線で活躍してきたリーダーです。米国と中国の貿易摩擦や英国のEU(欧州連合)離脱問題などを受けて世界経済の減速がはっきりしてきたなか、さらに、その先を見据えて、加速する「世界の大きな構造変化」を指摘、グローバル社会や企業、そして個人ひとりひとりが備えるべき処方箋や進む指針をうかがいました。

プロフィル

玉木林太郎(たまき・りんたろう)氏 1976年東京大学法学部卒業後、大蔵省(現・財務省)入省。財務省国際局長、財務官、OECD(経済協力開発機構)事務次長を経て、2017年、公益財団法人国際金融情報センター(JCIF)理事長。1953年生まれ。東京都出身

足元の世界経済の減速、むしろ過剰な政策対応に懸念

--- 米中貿易摩擦や英国のEU 離脱(ブレグジット問題)などの影響もあり、グローバル経済に減速の兆しが見え始めています。世界経済の動きをどのようにご覧になっていますか。

世界経済全体でみると、 2019年の後半から来年にかけて、さらに減速していくだろうという予想が一般的です。しかし、2008年のリーマン・ショックから数年で世界経済は一定の成長軌道に復しています。多少の減速があっても、それを危機だと言いたてて過剰な政策対応をすることのリスクの方が大きいと思います。米中貿易摩擦のなかで何千億ドルという関税の掛け合いを聞くとびっくりしますが、この問題が二国間の貿易不均衡の是正という次元にとどまっている限りは、事態はコントロール可能だと思います(但し、今や米中間は「一国二制度」ならぬ「一世界二制度」のシステム間対立の観を呈していて、この交渉の収斂の見通しは立ちません)。ブレグジットにしても、政治の混迷はもはや喜劇の世界になっているようで(笑)、16.5兆ドルの経済ブロックから2.5兆ドルの経済が離脱するということは、英国側を中心にさまざまなトラブルを生むでしょうが、世界経済の成長を大きく揺るがすようなショックになるかといえば、その可能性は小さいと思います。

国際金融情報センター

政治、軍事情報を含めたカントリーリスク(融資対象国の危険度)情報の収集・分析をするために1983年、国内の主要金融機関が出資して財団法人として設立。現在は新興諸国を中心に国際的な金融・経済・政治情勢を調査する公益財団法人。欧米先進国の金融行政、金融規制の動向や金融機関の活動、金融サービスやマーケットの実態調査も担い、外国為替取引の自由化や1990年代後半の日本版金融ビッグバンなどに関する研究や提言なども行ってきた。法人の職員は主に金融機関からの出向者で構成、これまでの理事長の多くは、現・黒田東彦・日銀総裁も務めた大蔵省(現・財務省)財務官の経験者。

政治、軍事情報を含めたカントリーリスク(融資対象国の危険度)情報の収集・分析をするために1983年、国内の主要金融機関が出資して財団法人として設立。現在は新興諸国を中心に国際的な金融・経済・政治情勢を調査する公益財団法人。欧米先進国の金融行政、金融規制の動向や金融機関の活動、金融サービスやマーケットの実態調査も担い、外国為替取引の自由化や1990年代後半の日本版金融ビッグバンなどに関する研究や提言なども行ってきた。法人の職員は主に金融機関からの出向者で構成、これまでの理事長の多くは、現・黒田東彦・日銀総裁も務めた大蔵省(現・財務省)財務官の経験者。

危機はいずれ起こる、でも常に別の顔でやってくる

--- これまでアジア通貨危機、リーマン・ショックなど、10年に1度ぐらいの割合で世界経済の大きな危機がありました。

ご指摘の通り、87年のブラックマンデー、97年、98年のアジア通貨危機、2008年には世界金融危機(リーマン・ショック)とほぼ10年単位で危機が起きています。現在も10年前の金融危機時を上回る規模でデット(債務)が積み上がってきていますから、金融危機が起きないという保証はないでしょう。ただ、アジア通貨危機とリーマン・ショックの2つの危機を比べても、その原因・展開・必要な対応はまったく異なるものです。おそらく「危機はいずれ起こる。しかし、それは常に別の顔でやって来る」ということだと思います。だから、それに対してどういう備えをしたらいいか、と聞かれても答えに窮します。アジア通貨危機の直前には「東アジアの奇跡」などとこの地域の経済モデルが世界中から注目されていました。日本のバブルの時も日本的経営は非常に優れたモデルと考えられていましたが、いまではそれ自体、実は構造的な問題を抱えていたということになっています。リーマン・ショックの前の米FRB(連邦準備制度理事会)のグリーンスパン議長時代後半はグレートモデレーション(Great Moderation/大いなる安定期)といわれていました。これがニューノーマル(新たな常態)であるとされ、リスクを指摘する声はほとんど聞かれませんでした。当時G7の財務相・中銀総裁会議でもほとんど議論する課題がないと言われるほど安心しきっていたのです。

そういう意味では金融危機、経済危機は予測できないものですし、もし起こるとしたら、別の角度から突然、我々を揺さぶるものになるでしょう。

ミレニアル世代が変える価値観、テクノロジーのインパクトは予測できず わかっているだけに深刻な気候変動対応

--- 一方、玉木理事長はいま、グローバル世界で長期的な構造変化が進みつつあることをいろいろなところで強調されています。

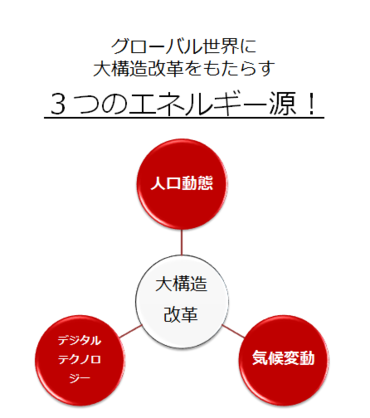

私は2017年までパリのOECD(経済協力開発機構)に6年間勤務していました。OECDは外交安全保障以外のすべての政策論を扱う組織であり、そこでマネジメントの立場からみていると世界は大きな構造変化の時期に入っていると痛感しました。その世界の社会・経済システムに大きな変換を引き起こしつつあるエネルギー源、震源地ともいうべきものは3つあると考えています。1つめは人口動態の変化です。2つめはデジタル化、テクノロジーの進展、そして3つめは気候変動です。

まず、1つめの人口動態ですが、日本では主に少子高齢化の問題として扱われ、高齢者人口の増加や労働人口の減少、社会保障システムの維持というようなことが課題とされます。こうした問題はかなり前から予測可能であったにもかかわらず、対応が全く後手に回ってしまったということができます。また人口動態の変化には別の新たなチャレンジも含まれているように思います。それは若い世代、いわゆる「ミレニアル世代」が持っている人生観や社会観、さらには自分の仕事に対する見方が経済や社会を変えていこうとしている、ということです。会社で働くことが社会の向上につながっているか、あるいは自分の金を投資することと社会的価値の関係などについて、上の世代とミレニアル世代以降の若い世代とでは大分ニュアンスが違います。企業活動や投資に彼ら若い世代の考え方が反映されていくことによって、経済の構造は変化していきます。デモグラフィー(人口動態)の変化のもたらすものとして、少子高齢化だけでなくこうした点も含めた幅広いコンテクストでみていくべきでしょう。

2つめのテクノロジーの進化はそのスピードや我々の生活へのインパクトが最も見通しにくい問題です。テクノロジーがある時点で急激に我々の生活を支えていくに違いないという予測はつくものの、それがいつごろ、どのような形で進むかについては専門家でも見通せないものだからです。

行き着く先はユヴァル・ノア・ハラリの言うように、人類の一部が神の力だと信じてきた能力を手にし、「ホモ・デウス」になることかもしれません。しかし、5年後、10年後、あるいは30年後に我々の生活がどのようにデジタル化されたテクノロジーを使いこなしているか(あるいはテクノロジーに使われているか)ということはよくわかりません。それほどまでに巨大な波であり、見当がつかないという意味で、非常に恐ろしい問題です。私もなるべくこの議論には近寄らないようにしています(笑)。

それに対して、3つめの気候変動の問題はある程度何が起ころうとしているか予見可能です。このままだと何が起こり、それに対して何をしたらいいか、そしてそのためのタイムラインはどうなっているかは、概ねわかっています。化石燃料の使用をやめ遅くとも今世紀後半に温室効果ガスの排出をネット・ゼロにしなければならないと理解が進んできたにもかかわらず、我々は「わかっちゃいるけどやめられない」、わかっていながら対応しきれないでいます。

これら3つが基本的なエネルギーとなり、いま世界で起きているさまざまな問題を発生させていると考えることができます。所得格差の拡大もきわめて大きな問題ですが、これもこうした構造的変化のもたらす現象の一つと理解することができるでしょう。大きな構造変化は、必ずそれに対応できる少数の個人・企業と対応できない、あるいは対応が遅い大多数のグループを作り出します。テクノロジーの進展が急速に進めば、新しいテクノロジーの世界から落伍し、所得が上がらない大多数の人と、その波に乗り、大金持ちになるごく一部の人との間で、格差がさらに拡大していくでしょう。

行き着く先はユヴァル・ノア・ハラリの言うように、人類の一部が神の力だと信じてきた能力を手にし、「ホモ・デウス」になることかもしれません。しかし、5年後、10年後、あるいは30年後に我々の生活がどのようにデジタル化されたテクノロジーを使いこなしているか(あるいはテクノロジーに使われているか)ということはよくわかりません。それほどまでに巨大な波であり、見当がつかないという意味で、非常に恐ろしい問題です。私もなるべくこの議論には近寄らないようにしています(笑)。

それに対して、3つめの気候変動の問題はある程度何が起ころうとしているか予見可能です。このままだと何が起こり、それに対して何をしたらいいか、そしてそのためのタイムラインはどうなっているかは、概ねわかっています。化石燃料の使用をやめ遅くとも今世紀後半に温室効果ガスの排出をネット・ゼロにしなければならないと理解が進んできたにもかかわらず、我々は「わかっちゃいるけどやめられない」、わかっていながら対応しきれないでいます。

これら3つが基本的なエネルギーとなり、いま世界で起きているさまざまな問題を発生させていると考えることができます。所得格差の拡大もきわめて大きな問題ですが、これもこうした構造的変化のもたらす現象の一つと理解することができるでしょう。大きな構造変化は、必ずそれに対応できる少数の個人・企業と対応できない、あるいは対応が遅い大多数のグループを作り出します。テクノロジーの進展が急速に進めば、新しいテクノロジーの世界から落伍し、所得が上がらない大多数の人と、その波に乗り、大金持ちになるごく一部の人との間で、格差がさらに拡大していくでしょう。

求められるのは「脱炭素」、日本など先進国にハンディ ビジネスモデル点検は不可避

--- 特に、気候変動について、高い関心を持っていらっしゃると聞いています。

気候変動は大掛かりな社会経済システムのトランスフォーメーション(転換)を引き起こし、大きなインパクトを持つテーマですが、日本での関心があまり高くないのが気がかりなのです。少し前なら、気候変動に対応するために、温室効果ガスの排出を減らしていけばいいだろうと考えられていました。エネルギー効率の高いものを作って売る日本企業の方向性は気候変動への対応になっており、日本にはきわめて楽観的な雰囲気がありました。しかし、いまや、気候変動に対してやらなければならないことは「低炭素」ではなく「脱炭素」です。石炭や石油など化石燃料をエネルギー源にするという産業革命以来のシステムから脱却するという大転換が求められているのです。

そういう意味では日本をはじめとする先進国は、化石燃料を縦横に使って経済成長を遂げ、精緻なシステムを築き上げてしまっていますから、どうしても既存のシステムを壊す動きが遅くなります。むしろ中国・インドなどの新興国に比べハンディを負っているともいえます。たとえば、日本メーカーが先行した「ハイブリッド車」もいまでは脱炭素という点からは中途半端になりつつあります。この分野で大規模な設備投資をし、技術開発に励んで、成功体験を持ったことにより、「この技術は根本的なソリューションではない」という現実を受け入れるのは容易ではありません。

気候変動対策は、もはや大気汚染や水質汚濁といった伝統的な環境問題を超えて、システムの基本的な成りたちを覆さなければならない大きな課題となっています。今後はそうした基本的な発想の転換ができる国こそがこの転換の成功レースの勝者になるだろうと思います。

個々の企業レベルでも状況は同じです。化石燃料を直接扱う業種でないからといって安心はできません。すべての企業は、サプライチェーンまで含めて、こうした大転換に耐え得るビジネスモデルなのか、そうでないのかを長期的視点に立って確認する必要があります。

既に一部の投資家や顧客は各企業のビジネスモデルの持続可能性に厳しい視線を注ぎ始めているということに気付かなければなりません。気候変動問題にしっかり対応しているのか、対応しているのだとしたら、その情報を開示し、適切に世の中にアピールしているか、そうした企業のマネジメントの姿勢が問われています。足元では収益を上げて、株価を維持していたとしても、将来的にビジネスモデルが維持できるかどうかに関心を持たない企業に対しては、「この会社の将来はない」と判断した投資家が圧力をかけてきます。端的な例がダイベストメント(投資撤退)、その会社の株を売ってしまうことです。グローバル投資家の世界では電力会社や発電機メーカー、鉱山・石油会社などがそのターゲットになっています。

金融機関にも影響があります。たとえば、石炭火力発電やパームオイルなど、世界中で問題視されている企業に対する融資について厳しい目が向けられており、それがレピュテーション(評判)リスクにつながります。世界経済全体のシステムが変わるのですから、金融機関が扱っているさまざまな金融資産も値段が上がるものと下がるものの差が明確に出てきます。

ただ、日本の現実をみてみると、こうした問題意識もサステナビリティ室とかCSR推進室のような環境関連部署止まりで、なかなかトップマネジメントにまで届いていないケースが多いようです。気候変動問題への対応は、企業の長期的な存立にかかわるテーマとして、マネジメントがオーナーシップを持って取り組んでほしいものです。

欧米で進む「企業の目的は利益の追求だけにあらず」 ステークホルダー全体を意識

--- その点、欧米の企業の経営者や組織では転換が進んでいるのでしょうか。

気候変動への対応は一般的には日本よりも欧米の方が経営者の関心が高いでしょうね。経営者が長期的な視野に立ち、企業活動を単なる利潤追求を超えた脈絡、株主だけでなく企業を取り巻く多くのステークホルダーの視点も含めて考えるべきだという議論が勢いを増しています。具体的な例でいうと、たとえば 米国のブラックロックという世界最大の資産運用会社のCEOであるラリー・フィンク氏は毎年年初に投資先のCEOに手紙を出しています。手紙の内容は「長い目で経営を考えて、長期的な成長を遂げて欲しい。そのためにあなたたちの会社のパーパス(目的)はなんであるかを明確にし、それに沿った企業文化を築く必要がある」というものです。差し迫った気候変動への対応だけでなく、社会的な存在としての企業という意識を経営者に求めています。。

人口動態に関しても触れましたが、米国はすでに労働力人口の35%がミレニアル世代です。彼らはかつてのように「企業はとにかく会計上の利益を最大化し株主に報いることが目的」という考え方を持っていません。むしろ、自分たちが毎日8時間も10時間も費やしてやっているこの仕事が自分たちの社会を良くすることに役立っているのか、利益を上げていても将来のエコシステムを壊すことに一役買っていないか、という問題意識を持っています。

気候変動などを考えずに利益だけを追求する経営者の姿勢はこれからステークホルダーの中心となるミレニアル世代からもそっぽを向かれてしまい、長期的な投資先として不適格であるということになってしまいます。

構造転換期には企業の在り方をもう一度考えて、自分たちの企業の意義を再定義し、20年後、30年後、40年後に向けた布石を打っていく必要があるでしょう。企業が今どのような投資をするかの判断はその企業の将来を決めてしまいます。いったん発電所を作ったら70年以上稼働するのですから、今の判断が長期的な電力エネルギー供給の姿を規定してしまいます。これこそがマネジメントの第一の責務ですから。

気候変動に話を戻すと、英国やフランスなどでは財務官僚のリーダーシップが目につきます。気候変動問題の対応は狭い意味の環境問題ではなく、従って環境省だけでやる仕事でもありません。システム全体に関わることですから、農林水産省や経済産業省、国土交通省などほとんどの政策当局の関与が必要ですが、なかでも財務省が中心的な役割を果たせるのではないかと思います。「持続可能性」と財務省の仕事は親和性が高いはずです。たとえば炭素税の導入の検討などを切り口に、財務省には時代の変化を先取りした動きをしてほしいですね。

フィンテックとマネーロンダリング対策などへすそ野広げる サステナビリティ・ファイナンス推進も課題

--- 国際金融情報センターの果たすべき役割は?

国際金融情報センター(JCIF)ができたのは1983年です。時代背景としては日本の金融界が海外のソブリン(政府や政府機関)へ融資したり、ソブリンが発行または保証を行っている債券などに積極的に投資したりしていた時代です。そして、中南米の経済危機の時にかなりの痛手を被りました。そのとき、日本の金融界全体でいわれたことは、海外のマクロ経済情報がタイムリーに提供されていないということです。そこでJCIFという組織を当時の大蔵省と日銀の肝いりで日本の金融界が作ったのです。アジア通貨危機の時でさえ、タイやインドネシアのマクロ経済情報は限定的にしか公開されていませんでした。今日でも新興国を中心にマクロ経済の正確な情報提供を行うことがJCIFの中心的な業務です。ただ、今や金融界が求めている国際金融に関する情報は、そうした国別のマクロ情報ばかりではありませんので、JCIFでは提供する情報の枠を少しずつ広げようとしています。テーマはいくつかあります。たとえば、注目を浴びているアンチマネーロンダリング・テロリストファイナンシング防止のための情報を提供していますが、これにはかなりニーズがあります。

また、調査についていえば、とりあえず2つを国際金融上のテーマとして掲げています。

1つはやはりフィンテックに代表される、金融とテクノロジーというテーマです。金融サービスが変わっていくということ、たとえば、ロボットに AI(人工知能) で投資アドバイスをさせる「ロボットアドバイザー」の登場、そして、キャッシュレス決済の急速な普及などです。そして、これまで伝統的な金融サービスを提供していた既存の金融機関の業務が新しいテクノロジーによってどう変わってしまうか、海外でどういう金融サービスが誕生し、外国の金融機関がどう対応しているのか、さらに金融の世界では規制の話が切っても切れないので、海外の政府、金融当局がどのような規制を考え、実施しようとしているのか、情報を提供していこうと考えています。

もう1つはサステナビリティ・ファイナンスです。金融機関、金融当局として気候変動にどう対応していくのか、情報収集に努めていきたいですね。投資サイドから見ればESG(環境・社会・企業統治)投資の促進ということになりますが、動きの速い分野ですので、海外の成功・失敗事例や新しい政策論などについてタイムリーに情報を提供していきます。

サステナビリティ・ファイナンス

環境配慮や社会課題の解決などに貢献する金融。環境を改善するプロジェクトに使途を限定した「グリーンボンド(環境債)」が一例。グリーンボンドの発行は急速に増加しており、年金基金や保険会社・資産運用会社などの長期投資家の需要も高まっている。世界最大の機関投資家、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は2019年4月に世銀グループのグリーンボンドなどに550億円相当を投資したことを発表、国内の旅客船を中小企業と共有建造したり、過去に建設した鉄道建設の借りかえ資金に充当したりするため、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が2019年度の資金調達のほぼすべてをサステナビリティ・ファイナンスに切り替えることを明らかにしている。

環境配慮や社会課題の解決などに貢献する金融。環境を改善するプロジェクトに使途を限定した「グリーンボンド(環境債)」が一例。グリーンボンドの発行は急速に増加しており、年金基金や保険会社・資産運用会社などの長期投資家の需要も高まっている。世界最大の機関投資家、日本の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は2019年4月に世銀グループのグリーンボンドなどに550億円相当を投資したことを発表、国内の旅客船を中小企業と共有建造したり、過去に建設した鉄道建設の借りかえ資金に充当したりするため、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が2019年度の資金調達のほぼすべてをサステナビリティ・ファイナンスに切り替えることを明らかにしている。

トップの役割は10年後、20年後を見据えた存在意義への問いかけ、現状への懐疑心が必要

--- 理事長として、リーダーとして心がけていることはありますか。

組織の中には長い目でその組織の意義やサバイバルを考える役割の人がどうしても必要です。人の習いとして「今までのようにやっていればいい」という気持ちは誰にでもありますが、「本当にそれでいいのか」、「考えることがほかにあるのではないか」という意識を常に持っていなければいけないと思っています。それがトップの役割であり、OECDにいるときもそう思いました。OECDでは私はナンバー2でしたが、ナンバーワンである事務総長は5年後、10年後、20年後もずっとOECDが加盟国だけではなく、世界中の国の役に立つ組織にするためにはどうしたらいいかということを常に考えていました。企業のマネジメントをやる人が社長・副社長以下何人かいるとしても、その中の1人はやはりそういうことにエネルギーと時間を注げるような体制を作らなければいけないと思います。

将来を見る目を養うことを大切に 若い人はもっと声を上げ、政治に関心を

--- 若い人へのメッセージをお願いします。

今春JCIFに入ってきた若い出向者に話をしました。その時には「せっかく2年間ここにいるのなら、何か見つけて帰ろう」とけしかけました。具体的には、(長い)英語を(早く)読めるようになること、きちんと(日本語の)長い文章を書けるようになること、そして金融マンとして必要な経済分析の土地勘を養うことです。望むらくは、今後、自分たちを取り巻く世界がどう変わっていくのかについて常に問題意識を持ってもらいたいですね。そして、彼らへの私の挑発的なアドバイスは、「日本のメディアにあまり接するな」ということです(笑)。なぜなら、(日本のメディアは)日本語であること、メッセージが短くしばしば紋切り型の言説になりがちなこと、経済分析の話題についてオブセッション(固定観念)が強すぎること、それからほとんどが高齢者を意識した発信になっているからです。日経の媒体なのにこんなこと言ってすみません。

若い人たちにはもっと自分たちの意見をまとめて、声を上げてもらいたいですね。私たちのような高齢者の声をかき消すような声です(笑)。日本ではあまりミレニアル世代の強い意志というのは表面に出てきません。そして、その若い人たちの感覚や考え方を統合しようとするような政治的な動きも目につかない。若者が声を上げないから、若者の意見や感覚を大事にするような政治家がいないということでしょうが、将来のことを決めるのは誰よりも将来世代であるべきです。

投票率20%台なんてそんな政治参加の状況ではなく、ちゃんと投票に行ってもらいたいと思います。あのトランプ政権だって、気候変動について世論調査をして、若い人たちの関心が非常に強かったため、さすがに(トランプ大統領は)そういうことには敏感だから、軌道修正し始めています。

朝起きて寝るまで音楽と共に、ワインは週7本 将棋会館で小学生との対局が夢

--- 趣味というと、やはり音楽ですか?

そうですね、朝起きてから夜寝るまでずっとクラシック音楽を聴く生活を中学生のころから続けています。随分、時間も使いましたが、そのぶん、ほかに勉強しておけば良かったなと思います(笑)。フランスでの生活が長い(11年)こともあり、ワインは好きです。大体毎日1本飲んで、毎週資源ごみの回収の日には7本ワインの空き瓶を捨てる“規則正しい”生活を送っています。昔ちょっと勉強して日本ソムリエ協会のシニア・ソムリエの資格をもらいましたが、今では「質より量」路線です。

あとは将棋も長い趣味です。テクノロジーの進化のおかげで、いまや居ながらにしてプロの将棋がリアルタイムでみられるので、将棋を見る、鑑賞することを楽しんでいます。東京・千駄ヶ谷にある日本将棋連盟の道場に朝から通って、孫みたいな小学生と将棋を指すなんて夢ですね。生意気な小学生に負かされて、悔しさを紛らしながら蕎麦屋あたりでお酒を飲む―――そういう人生を早く送りたいなと思っています。

(右)玉木林太郎(たまき・りんたろう)氏

(左)大村泰

(左)大村泰

(掲載日 2019年5月29日)