情報活用塾

「国際化」の時代から「グローバル人材」育成に向けて 第1回

日本は1970年代から「国際化」を進め、80年代には「世界第2の経済大国」にまで発展した。日本経済新聞社はその先導役を担い、私も社員の一人として貢献したつもりだ。それが90年代以降、バブル経済崩壊とともに日本が「失われた10年、20年」といわれる低迷を続ける一方、情報通信技術(ICT)革命により、21世紀は「グローバル化時代」に突入した。日経も将来の方向性を模索し、私も日本が世界に向けて何をすべきかを模索した。一つが記者として日本語教育の重要性を発信することであり、もう一つ、退社を決断して取り組んだのが世界で活躍できる「グローバル人材」の育成だ。2004年、秋田県に新構想の「国際教養大学」を創設するのに加わり、12年間、そこで英語で授業した。昨年からは「グローバル人材育成教育学会」会長として、全国を駆け回りながら、次代を担う「誇り高い日本人」を育てることに情熱を傾けている。その体験を3回にわたり、レポートする。

日本は1970年代から「国際化」を進め、80年代には「世界第2の経済大国」にまで発展した。日本経済新聞社はその先導役を担い、私も社員の一人として貢献したつもりだ。それが90年代以降、バブル経済崩壊とともに日本が「失われた10年、20年」といわれる低迷を続ける一方、情報通信技術(ICT)革命により、21世紀は「グローバル化時代」に突入した。日経も将来の方向性を模索し、私も日本が世界に向けて何をすべきかを模索した。一つが記者として日本語教育の重要性を発信することであり、もう一つ、退社を決断して取り組んだのが世界で活躍できる「グローバル人材」の育成だ。2004年、秋田県に新構想の「国際教養大学」を創設するのに加わり、12年間、そこで英語で授業した。昨年からは「グローバル人材育成教育学会」会長として、全国を駆け回りながら、次代を担う「誇り高い日本人」を育てることに情熱を傾けている。その体験を3回にわたり、レポートする。

勝又 美智雄 氏

日経新聞の国際化とともに歩んだ半生 ――「私の履歴書」に外国人を登場させた内幕話

第一号は1991年5月、フルブライト米上院議員 英文・和文の単行本も出版

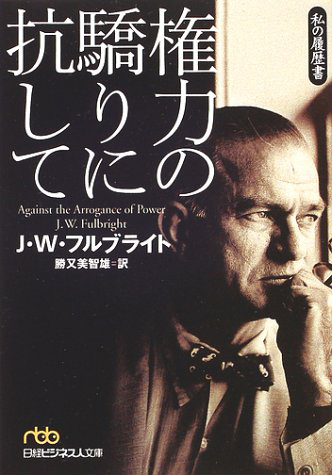

1972年から2004年まで日本経済新聞社で32年間、記者生活をした。そのうちで特に思い出深い仕事として、1991年に日本経済新聞朝刊最終面のコラム「私の履歴書」に初めての外国人として、J・W・フルブライト米上院議員(1905~95)を登場させたことが挙げられる。「私の履歴書」は1850年代から日経の看板として高い評価を得ており、日本経済の国際化が急速に進んだ80年代から外国人を登場させる案は何度か浮かんでは消えていた。掲載は毎月1日から月末まで30回前後。日本で著名な人の生い立ちから功成り名遂げた半生をつづってもらう自叙伝は、出身地や出身校、職業、人脈など読者にとって馴染みのある話が紹介されるケースも多く、日経読者に最も愛読されているコラムだ。そこに外国人を登場させても読者に馴染みのない地名や人名、社会制度の違いなどで果たして読者がどれだけ受け入れてくれるか、と疑問視する意見が社内でも多かった。

急いでワシントンに飛び、まず本人から直接、合意を取り付け、約1か月間、自宅で数回、長時間インタビューした。同時に議会図書館で資料を集め、議員時代の秘書たちや後輩の政治家からも話を聞き、さらに生まれ故郷のアーカンソー州の大学の付属機関、フルブライト研究所に彼の資料がほとんどすべて収蔵されていると知って、訪ねて、数日間で大量に資料をコピーした。

インタビューはもちろんすべて英語だが、30回分の連載にまとめるには、各回、まず日本語で書いて、分量を確認しながら、それを英語に直し、その英文を本人にFAXで送り、直しがあれば、それに応じて和文も直す、という作業で進めた。幸い、本人からも、秘書役の夫人からも毎回「よくできている」とお褒めの言葉をいただき、直しはほとんどなかった。

掲載は91年5月。連載開始と同時に読者の反響もよく、「原文が読みたい」という要望も多く、秋には和文・英文の両方を掲載した単行本を出版。出版記念パーティーはフルブライト夫妻を招いて東京で開催、これには政財界トップが軒並み出席する大イベントになった。

これがきっかけになって、それ以来、アジア、ヨーロッパも含めて政治・経済・文化のリーダーが登場するようになり、いまでは毎年1~2人は外国人の「履歴書」が掲載されるようになっている。

イベントで日本の国際化リード バブル後は「日本経済再生」に向けた提案を世界発信

その間、日経が英字新聞を日刊化する計画を担当する責任者の一人となり、その前身として「The Nikkei Weekly」という大判の週刊新聞の編集者兼コラムニストを90~95年の間、務めた。だが、95年、インターネットの急速な発展を見て、「これからは活字媒体ではなく電子媒体の時代になる」という経営判断で、日刊化のプロジェクトは中止。代わってネット上で毎日、時々刻々と和文英文の両方で速報する体制へ移行、英文速報が重視され始めた。こうした社業の方針転換に伴って、私は編集局から役員直属の新設間もない営業推進本部国際担当部長に任命され、日経新聞社が主催・共催する国際事業のプロデューサーとなった。記者時代の取材とは異なり、各国大使館や経済団体、国際交流団体役員らと新規イベントの計画立案を進める一方、資金調達のために協賛してくれそうな大手企業の役員らに頭を下げて回ることも学んだ。

日経は90年代から社長室が中心になって毎年「アジアの未来」という一大イベントを主催している。アジア各国を代表する政治・経済の指導者を日本に招いて2日間にわたって開催する国際フォーラムで、日本のメディアがアジア諸国のトップを招いて行うフォーラムとしては最高級のものになっている。私はこれには毎回、助っ人役でしか関わらなかったが、日経が常に日本の国際化をリードする形でこうした国際的イベントを実施していることを誇らしく思っていた。

20世紀末の2000年夏、営業推進本部が中心になって全社的なプロジェクトとして東京・お台場のビッグサイトで「21世紀・夢の技術展」を開催した。90年代、バブル経済がはじけて以来の「失われた10年間」を教訓に、21世紀には「技術大国・日本」の底力を発揮して世界をリードしよう、という意味を込めたイベントで、政府に全国の自治体、各国大使館、主要企業、大学・研究機関などの協力を得て、17日間にわたって実施した博覧会だった。

私はもっぱら大学の医学・工学系の教授たちと相談しながら、日本が世界に誇れる技術について議論。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙ロケットや惑星探査機の最先端技術を紹介したり、東北大学金属材料研究所における新素材研究の現状や京都大学再生医科学研究所のクローン技術などを解説したりすることなどを手掛けた。日本のメディアがやる博覧会としては最大級で、連日大盛況、収支面でもかなりの収益を上げた。これもまた日経ならではの「日本経済再生」への積極的な提案だった。

ウエルチGE会長と「9.11」を“共有体験” メールでやり取り「I was already there!」

2001年、日経新聞社が系列のテレビ東京と組んで、大掛かりな「ウエルチ・プロジェクト」に取り掛かった。当時、戦後の米国産業界で「史上最強の経営者」と呼ばれたJ・ウエルチ米ゼネラル・エレクトリック(GE)会長が丸20年務めた会長職から引退することを表明したのを機に、本人が執筆中の伝記の翻訳を日経から出版することと合わせて、「私の履歴書」にも登場させ、テレビ東京も特別番組を組む、さらに特別講演会や大学と組んだシンポジウムを開催する、という大型企画だった。翻訳作業はプロの翻訳家に頼み、「履歴書」は伝記(『わが経営』と題して上下2巻で秋に出版)とは別に、本人に直接取材して同時並行で秋に掲載することが決まり、その「履歴書」担当に再び、私が担当を命じられた。ニューヨーク郊外のGE本社や、ボストン沖のナンタケット島にある別荘で、長時間取材できた。私が東京に戻ってからは、ウエルチ氏とのやり取りはもっぱらEメールで、彼はいつも必要最小限の「OK」とか「Good」「Fine. Interesting」で万事順調、私の書いた30回分のドラフトにも文句なく、10月には連載できるめどが立った。

ところが会長最後の仕事だった米ハネウエル社の買収案件に欧州委員会が「独禁法に抵触する疑いがある」とクレームをつけて破談になり、そのあおりで会長引退も春の予定が夏にズレ、結局、9月になった。

そして「9.11」が起きた。連載第1回から5回分まではすでに予定稿ができており、本人の了解も得ている。第1回は9月7日の引退披露パーティの模様を中心に書いていたが、それどころではない。その朝、マンハッタンの世界貿易センタービルにハイジャック機が突っ込んだ時、彼は出勤途中の車の中と想定して、想像で原稿を書き、彼にメールで送ったら、1時間後に「No. I was already there!」と返信してきた。当日朝、マンハッタンのNBCテレビの生放送で引退のインタビューに応じるためにスタジオで待機していたときに目の前で事件が起きたのだ。その時の印象とその後の行動を本人と秘書から交互に聞いて、連載第1回を半分以上、書き直した。おかげでこの連載も好評だった。

ガースナーIBM会長には贅沢インタビュー、「ディープな話」引き出す

2002年にはL・ガースナーIBM会長の「履歴書」の聞き書きも私が担当した。これも伝記の出版に合わせた企画だったが、その本はIBM再建の話だけに終始していて、とても自伝とは言えない。これでは「履歴書」の後半のせいぜい5回分くらいで、前半生の25回分が書けない。それなのに取材は1回だけで45分以内、と言われたときには愕然とした。何度も交渉し、ようやく本社で2回、各1時間で合意し、ニューヨークに飛んだ。ガースナー氏は経営コンサルタントからアメリカン・エクスプレス社長、RJRナビスコ会長を経て51歳でIBMのトップにスカウトされた「再建請負人」。冷静沈着なビジネス・エリートを絵にかいたような人だった。ウエルチ氏が陽気で明るく、常にジョークで周囲を笑わせるのとは対照的に、無駄口は言わないし、プライベートなことはほとんど話さず、めったに笑わない。ウエルチ氏評を聞いても「私は他人をあれこれ批評したくない」とピシャリ。何ともとっつきにくい人だった。

それでも2回目の終了間際に自分から「あと1回だけ認める。2日後に来てくれ」と言ってくれたのはうれしかった。3回目にはかなり打ち解けてくれて、人生で最も大切なものは何かを聞くと「第1に家族、第2に教会、第3に仕事」と即答し、オフレコを条件に家族のことも話した。日曜日に教会に行くのを欠かさず、教会のボランティア活動に積極的に参加していること、10年以上前から自分の基金をつくって、収入の大半はそこから教育やがん治療の研究に高額の寄付をしていることなどを明かしてくれた。

同席していた広報部長が「私も知らない話がたくさん出てきて驚いた。会長が一人の記者にこんなにディープな話をした例はない。最も贅沢なインタビューだ」と感心していた。連載もまた大成功で、日経の「履歴書」の評価を高めることに貢献できた、と今でも満足している。

国際教養大学名誉教授

グローバル人材育成教育学会会長

元日本経済新聞編集委員

1947年、大分県生まれ。東京外国語大学英米語科卒。元日本経済新聞編集委員。日経社会面の長期連載「サラリーマン」取材班で84年に菊池寛賞を受賞。87-90年にロサンゼルス支局長。日経文化面「私の履歴書」で91年にJ・W・フルブライト米上院議員、2001年にジャック・ウェルチ米GE会長、02年にL・ガースナー米IBM会長の聞き書きを担当した。81年に米スタンフォード大学からジャーナリズム研究員に招かれる。95年から03年まで東京外国語大学非常勤講師(国際関係論)。2002年、秋田県に全国初の公立大学法人・国際教養大学(AIU)の設立準備の段階から中嶋嶺雄初代学長を補佐して「日本に前例のない理想的な大学づくり」に関わり、04年春の開学と同時に教授兼図書館長に就任。北米研究、日米関係論、ジャーナリズム論などを英語で教え「理想的な図書館づくり」に取り組んだ。16年春、定年退職で名誉教授となる。公職として財団法人日本語教育振興協会評議員、公益社団法人国際日本語普及協会(AJALT)理事など。13年秋に発足した「グローバル人材育成教育学会」の設立以来4年間副会長を務め、18年秋から会長。

主な著訳書に『J・W・フルブライト:権力の驕りに抗して』(日本経済新聞社、1991)、N・バラン著『情報スーパーハイウエーの衝撃』(訳、同、94)、『日本語教育振興協会20年の歩み』(同会、2010)、『国際教養大学10周年記念誌』(同大、14)、『中嶋嶺雄著作選集』全8巻(責任編集、桜美林大学、15~16)、『最強の英語学習法』(IBC出版、17)、『グローバル人材・その育成と教育革命――日本の大学を変えた中嶋嶺雄の理念と情熱』(責任編集、アジア・ユーラシア総合研究所、18)、『グローバル人材育成教育の挑戦』(共著、IBC出版、18)。

HOME

HOME